|

|

back

MENU

|

|

Private

|

Ferri

3.5 ANTIFERROMAGNÉTISME

3.5.1 Cas de l'oxyde de manganèse MnO

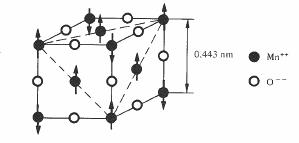

L'étude de l'antiferromagnétisme présente avant tout l'intérêt de servir de base à l'étude du ferrimagnétisme. L'exemple classique d'un matériau antiferromagnétique est l'oxyde de manganèse MnO, dont la structure est représentée à la figure 3.26.

Fig. 3.26

On remarque que les ions Mn++ forment un réseau cubique face centrée, alors que les ions O-- occupent les points milieu des arêtes du cube. Tous les ions Mn++ situés dans un même plan 111 possèdent des spins orientés parallèlement les uns aux autres. Les orientations dans deux plans adjacents sont antiparallèles.

3.5.2 Observation des structures ordrées de spins

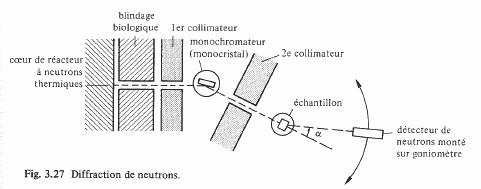

Une structure telle que celle de l'oxyde de manganèse se déduit d'expériences de diffraction de neutrons (fig. 3.27) et de rayons X (sect. 1.6).

Fig. 3.27 Diffraction deneutrons.

Le neutron ne possédant pas de charge électrique, sa trajectoire n'est pas modifiée par

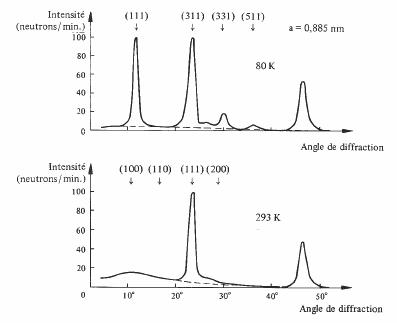

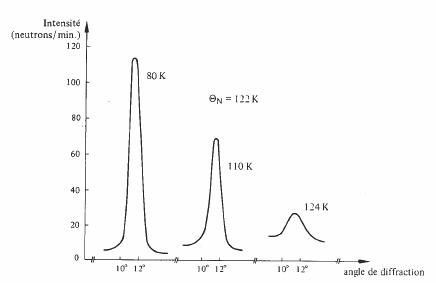

la répartition périodique des charges constituées par les ions du cristal. Il porte par contre un moment magnétique valant 1,04.10-3 mB par lequel il entre en interaction avec les moments magnétiques atomiques et moléculaires. Si ces moments sont disposés régulièrement ils produisent une diffraction des neutrons. Celle-ci se traduit par une variation du flux de neutrons émergeant de l'échantillon, en fonction de l'angle α. Les résultats expérimentaux rapportés à la figure 3.28 ont été obtenus à partir de neutrons monocinétiques de 0,074 eV et d'un échantillon d'oxyde de manganèse pulvérulent. A température ambiante, le couplage antiferromagnétique est détruit par l'énergie d'agitation thermique, et les maximas enregistrés correspondent aux moments magnétiques nucléaires et à un réseau cubique de maille a = 0.443 nm. En dessous de 120 K

Fig. 3.28 Diffraction de neutrons sur MnO [30].

le couplage antiferromagnétique apparaît et l'on observe très nettement les diffractions correspondant aux plans (111) et (311) d'un réseau cubique de maille a = 0,885 nm. Il est possible de montrer [30] que le seul arrangement des moments magnétiques correspondant à ces observations est celui de la figure 3.26.

3.5.3 Liaison de superéchange

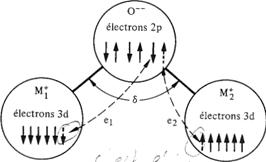

Dans l'oxyde de manganèse comme dans d'autres oxydes antiferromagnétiques ou ferrimagnétiques, les ions métalliques portant les moments magnétiques ont pour premiers voisins des ions oxygène. L'interaction directe d'un moment magnétique sur un autre est donc très faible en raison de la distance qui les sépare. Le couplage antiferromagnétique (respectivement ferrimagnétique) se réalise dans ce cas par l'intermédiaire de l'atome oxygène, d'où les noms de liaison d'échange indirecte ou de liaison de superéchange donnés à ce processus. Pour avoir une idée de la façon dont s'établit, dans le cristal, la liaison de superéchange, considérons le système formé d'un ion oxygène entouré de deux ions métalliques M1 et M2 pouvant être choisis parmi les métaux de transition compris entre le chrome et le cuivre.

Il manque deux électrons à l'oxygène pour avoir la configuration d'un gaz parfait, le néon (1s2 2s2 2p6). L'oxygène a donc tendance à se ioniser deux fois, en capturant un électron e1 en provenance de M1 et un électron e2 en provenance de M2. On sait ( 1.3.4) qu'il est très rare qu'un lien de valence soit purement d'un type déterminé. Ici la liaison ionique M1-O-M2 présente également un caractère de covalence. Il en résulte que e1 n'est pas rigidement transféré sur l'oxygène, mais qu'il reste présent une partie du temps au voisinage de M1. Il en est de même pour e2 sur M2 (fig. 3.29).

Fig. 3.29 Liaison de superéchange. M représente ici le manganèse.

Le spin de l'électron e1 doit satisfaire la règle de Hund relativement à l'ion M', De même, e2 doit satisfaire cette règle relativement à M2. D'autre part, puisque e1 et e2 occupent les deux états d'énergie maximum dans la couche 2p de l'oxygène (électrons appariés), le principe de Pauli leur impose d'avoir des spins opposés. Il en résulte que les moments magnétiques de M1 et M2 sont orientés de façon antiparallèle. Il en serait de même pour tout couple M1 = M2 choisi dans les limites citées plus haut.

Fig. 3.30 Orbitale 2p.

La forme de l'orbitale 2 p (fig. 3.30) explique que la liaison de superéchange présente son intensité la plus forte pour = 180° et la plus faible pour = 90°: c'est à ces angles que les chevauchements avec les orbitales de M1 et M2 sont maxima, respectivement minima.

D'autres éléments électronégatifs peuvent jouer, dans la liaison de superéchange, le rôle de l'oxygène. Ce sont en particulier le soufre, le tellure, le fluor et le chlore.

3.5.4 Théorie de Neel

Reprenant la notion de champ moléculaire introduite par Weiss, Neel et d'autres ont développé une théorie phénoménologique de l'antiferromagnétisme.

Appelons sites A et sites B les lieux du cristal où se trouvent respectivement les spins d'orientation A et B (fig. 3.29). Soient IA et IB les polarisations du matériau résultant exclusivement des sites A, respectivement B. Les champs moléculaires HmA, HmB, présents aux sites A et B s'expriment par les équations

HmA= wAA IA + wBA IB (3.54)

HmB = wBB IB +

wAB IA (3.55)

Qui sont des généralisations immédiates de (3.43). Les constantes wAA, wAB, wBA, wBB sont indépendantes de la température. Les

sites A et B étant parfaitement équivalents, on pose

wAA = wBB = w1 (3.56)

wBA = wAB = w2

(3.57)

où w1 est positif et mesure le couplage ferromagnétique existant entre sites de même nom. La grandeur w2 est négative, elle mesure le couplage antiferromagnétique entre sites de noms différents. En l'absence de champ extérieur:

IA = - IB

(3.58)

Les équations (3.54) et (3.55) prennent donc les formes

HmA = (w1 -w2) IA (3.59)

HmB = (w1 - w2) IB (3.60)

L'orientation des moments magnétiques m présents aux sites A et B, soumis respectivement aux champs moléculaires (3.59) et (3.60), et à l'agitation thermique est calculable par le développement du paragraphe 3.4.2. Il vient

(3.61)

(3.61)

(3.62)

(3.62)

où N est le nombre volumique des sites A et B. En discutant la résolution graphique de ces équations comme on l'a fait dans le cas du ferromagnétisme, on constate facilement que les polarisations IA et IB s'annulent à une température dite température de Neel θN telle que

(3.63)

(3.63)

où

(3.64)

(3.64)

C porte le nom de constante de Curie.

En dessous de θN, la variation de IA et IB en fonction de la température est du même type que celle représentée à la figure 3.20. La décroissance des polarisations spontanées à l'approche

de θN est mise en évidence de façon particulièrement spectaculaire par la diffraction de neutrons, comme en témoigne la figure 3.31.

Fig. 3.31 Intensité de la diffraction due au plan (111) dans MnO, en fonction de la température. D'après [4].

Juste au dessous de θN il est facile de calculer une susceptibilité antiferromagnétique, fonction de l'angle formé par H et IA (ou IB). Considérons le cas où H est parallèle à IA, correspondant à une susceptibilité notée χ//. Les moments magnétiques des deux sites acquièrent dans H des énergies différentes (3.20), donc IA ≠ IB. En remplaçant la fonction de Langevin par

son développement autour de l'origine et en projetant tous les vecteurs sur H, (3.61) et (3.62) s'écrivent

(3.65)

(3.65)

(3.66)

(3.66)

D'où

(3.67)

(3.67)

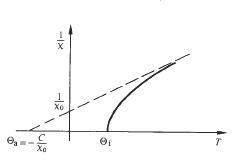

Cette expression possède la même forme que la loi de Curie-Weiss (3.53). La grandeur θa porte le nom de température asymptotique et vaut

(3.68)

(3.68)

Le couplage antiferromagnétique étant prépondérant, w2 > w1. Comme w2 < 0, θ>a est négatif; cette grandeur n'a d'une température que la dimension.

Au delà de θN, χ devient une grandeur isotrope mais (3.67), dont la validité n'est limitée que par le développement de la fonction de Langevin, reste utilisable. Le tableau 3.32 donne les propriétés de quelques matériaux antiferromagnétiques.

Tableau 3.32 D'après [39].

|

Matériau |

θN K |

θa K |

C / N H.m2.K/molécule |

|

MnO |

122 |

- 610 |

6,9410-11 |

|

FeO |

198 |

- 570 |

9,83.10-11 |

|

CoO |

293 |

- 280 |

4,82.10-11 |

|

V2O4 |

343 |

- 720 |

0,87.10-11 |

3.6 FERRIMAGNÉTISME

3.6.1 Introduction

La pierre à aimant des anciens était un matériau ferrimagnétique naturel. Les composants pour hyperfréquences faisant appel à la polarisation magnétique utilisent des éléments ferrimagnétiques artificiels. Le ferrimagnétisme figure donc dans les applications les plus anciennes et les plus récentes du magnétisme. Entre ces deux extrêmes, l'emploi des matériaux ferrimagnétiques connaît une longue éclipse, car il faut attendre les travaux de Snoek (1945) pour disposer de ces matériaux sur une échelle industrielle. La fabrication des alliages magnétiques, bénéficiant des connaissances acquises en métallurgie, avait pu débuter beaucoup plus tôt. Le terme de ferrite est utilisé pour désigner les matériaux ferrimagnétiques, et dans cette acceptation il est masculin. La ferrite est un terme de métallurgie désignant la phase a du fer.

Sous bien des aspects, les ferrites et les alliages magnétiques sont comparables. En particulier, les deux possèdent des domaines magnétiques et présentent les phénomènes caractéristiques de saturation et d'hystérésis. Mais pour l'ingénieur, ces deux classes de matériaux possèdent chacune un champ d'application défini, résultant autant de leurs caractéristiques mécaniques et électriques respectives, que de leurs caractéristiques magnétiques. Les ferrites sont des céramiques, ils sont donc durs, cassants et mauvais conducteurs de l'électricité, par opposition aux métaux bons conducteurs et

généralement ductiles. Il en résulte par exemple que les grandes pièces doivent obligatoirement être confectionnées en alliages magnétiques, alors que les composants pour l'électromécanique constituent un domaine d'élection des ferrites.

Plusieurs propriétés des ferrites se déduisent simplement de leur structure cristalline, que l'on étudiera pour commencer. Une approche phénoménologique qualitative, puis quantitative permettra ensuite de cerner de plus près les mécanismes de polarisation à l'échelle d'un domaine magnétique, pour divers types de ferrites.

3.6.2 Structure spinelle

La formule chimique des ferrites peut être assez variée. Leur structure cristalline est cubique ou hexagonale. On étudiera plus particulièrement la structure spinelle qui est la structure cubique de la classe la plus importante de ferrites doux. ( 3.9.6 ).

Les ferrites à structure spinelle répondant à la formule M Fe2 04 dans laquelle le fer est trivalent. Le symbole M désigne un métal divalent choisi dans la série Mg++, Mn++, Fe++, Co++', Ni++, Cu++, Zn++, Cd++. Parmi tous ces composés, seul CoFe2 04 est un ferrite dur ( 3.10.3).

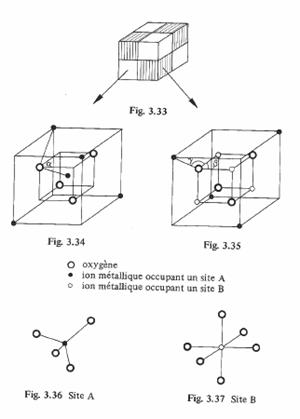

La structure spinelle est formée de l'alternance de deux types de sous-cellules cubiques (fig. 3.33) que l'on appellera octants. Chaque octant est constitué de deux cubes concentriques. Le cube intérieur porte toujours 4 ions oxygène en position tétraédrique, le cube extérieur 4 ions métalliques en position tétraédrique également. La similitude entre les deux octants s'arrête là. Les ions restants sont disposés de la façon suivante : 4 ions métalliques en position tétraédrique sur le cube intérieur pour un octant, un ion métallique au centre des cubes pour l'autre (fig. 3.34 et 3.35).

En observant les figures 3.34 et 3.35, on constate que les ions métalliques sont soit au centre d'un tétraèdre (site tétraédrique ou site A) soit au centre d'un octaèdre

(site octaédrique ou site B). Dans la cellule complète de la figure 3.33, il y a 64 sites A dont seulement 8 sont occupés, et 32 sites B dont 16 sont occupés. Les ions oxygène sont au nombre de 32. La cellule complète correspond donc à la formule 8 MFe2 04. L'ensemble des sites A constitue ce qu'on appelle le sous-réseau A, l'ensemble des sites B, le sous-réseau B.

Dans un site A, le métal possède 4 plus proches voisins, dans un site B, il en possède 6. Il apparaîtrait donc comme normal que le métal divalent occupe les sites A et Fe+++ les

sites B. Cela justifie les noms de ferrite à structure spinelle normale ou structure spinelle inversée utilisés selon la répartition des ions métalliques dans les sites A et B, conformément au tableau 3.38.

Dans la réalité un ferrite est toujours un mélange des deux types de spinelles,

| Tableau 3.38 | ||

| Type de spinelle | Occupation des sites A | Occupation des sites B |

| Normale | 8 M++ | 16 Fe+++ |

| Inversée | 8 Fe+++ | 8M++ + 8 Fe+++ |

mais très souvent il y a une nette prépondérance d'un type par rapport à l'autre.

Le rapport des abondances d'un type de spinelle par rapport à l'autre peut être modifié dans

une certaine mesure par un traitement thermique adéquat. C'est le cas particulièrement dans

Cu Fe204 et Mg Fe204. Les ferrites suivants ont

une structure inversée dominante Mg Fe204, Fe304,

Co Fe204, Ni Fe204, Cu Fe204,

ils sont tous ferrimagnétiques. Mn Fe2 04 est aussi ferrimagnétique, avec

une structure normale dominante.

Par contre Zn Fe2 04 et Cd Fe2 04, à structure normale

dominante ne sont pas ferrimagnétiques mais paramagnétiques à température ambiante et probablement

antiferromagnétiques à basse température.

3.6.3 Phénoménologie du ferrimagnétisme

L'orientation des spins dans les matériaux ferrimagnétiques découle directement des propriétés

de la liaison de superéchange. Le tableau 3.39 résume les six types de liaisons à considérer et

les ions concernés, pour le cas d'un ferrite à structure spinelle inversée.

| Tableau 3.39 | |||

| Sites | Ions | Angle | Intensité de la liaison de superéchange |

| A - A | Fe+++ - O-- - Fe+++ | α ~ 80° | Faible |

| B - B |

M++ - O-- - M++ M++ - O-- - Fe+++ Fe+++ - O-- - Fe+++ |

β = 90° | Très faible |

| A - B |

M++ - O-- - Fe+++ Fe+++ - O-- - Fe+++ | γ ~120° | Forte |

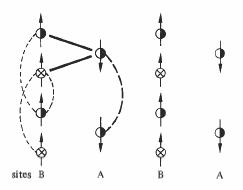

Pour un type de liaison donné, l'angle 5 de la figure 3.29 correspond à l'un des angles α, β ou γ des figures 3.34 et 3.35. La variation de l'intensité de la liaison de superéchange en fonction de 5 produit une prédominance de l'échange entre les sites A et B. Il en résulte une configuration particulière des moments magnétiques représentée schématiquement à la figure 3.40.

La polarisation due aux ions Fe+++ s'annule et macroscopiquement tout se passe, dans un ferrite à spinelle inversée, comme si seul l'ion M++ portait un moment magnétique. Ce moment est toujours orienté dans les directions (111) sauf dans CoFe2 O4 où il est parallèle à (100).

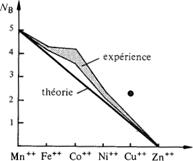

En admettant pour M++ que la structure de la couche 3d n'est pas modifiée dans un ferrite par rapport à ce qu'elle est dans l'atome libre (tab. 3.24), on peut faire une prévision théorique de la polarisation à saturation d'un ferrite à structure spinelle inversée en fonction de la nature de M++. La figure 3.41 permet de comparer cette prévision avec les observations.

Fig. 3.41 NB= nombre de magnétons de Bohr par molécule M Fe2 04. D'après [31].

Les écarts entre la théorie et l'expérience sont relativement faibles et peuvent être attribués à la présence d'une certaine quantité de spinelle normale. Comme Fe+++ possède 5 mB, le transfert d'une fraction de ces ions des sites A vers les sites B augmente la polarisation à saturation, sauf dans le cas de Mn++ où ce transfert est sans effet, Mn++ possédant également 5 mB. Les moments magnétiques orbitaux peuvent également provoquer une légère augmentation de la polarisation à saturation. Ce serait le cas pour le ferrite au cobalt en particulier.

Le point qui s'écarte nettement de la zone hachurée (cas du cuivre) est une illustration de la modification des abondances relatives de spinelle normale et de spinelle inversée que l'on peut obtenir par traitement thermique.

3.6.4 Ferrites mixtes

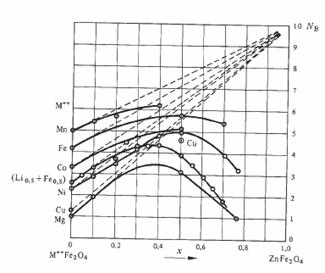

Il est possible d'augmenter la polarisation à saturation des ferrites à structure inversée par adjonction d'une certaine quantité de ferrite à structure normale. Le composé Zn Fe2 O4 est souvent utilisé dans ce but. On parle alors de ferrite mixte, au zinc dans le cas particulier. La formule d'un tel ferrite s'écrit

(1 - x) M Fe2 O4 + (x) Zn Fe2 O4

(3.69)

où 0 < x < 1. On met en évidence l'addition des spins en présentant cette expression sous la forme

(1 - x) [M FeOM Fe03] + (x) [ZnOFe2 O3]

(3.70)

Avec la convention que les ions métalliques occupant les sites A figurent avant le point dans la formule, les ions métalliques occupant les sites B, après le point. L'expression (3.70) s'écrit encore

Fe1-x Znx OFe1+X M1-x O3

(3.71)

Le moment magnétique en unités de magnétons de Bohr, NB, de

cette molécule vaut

NB = 5 ( 1 + x ) + n ( 1 - x ) - 5 ( 1- x ) = n + x ( 10 - n ) (3.72)

où n est le nombre de magnétons de Bohr portés par M++ (Fe+++ porte 5 mB et Zn++ aucun).

D'après (3.72), quel que soit n, pour x -> 1 la molécule (3.71) porterait 10 mB, ce qui est en contradiction avec le fait que ZnFe2 O4

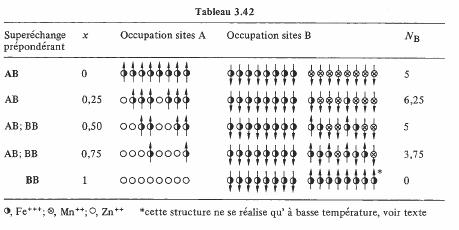

n'est pas magnétique. En réalité, (3.72) n'est valable que pour de petites valeur de x, car le type prépondérant de superéchange varie à mesure que x croît, comme cela apparaît schématiquement dans le tableau 3.42.

Pour 0 < x < 0,25, le couplage antiferromagnétique entre les sites A et B est prépondérant. En B, il n'y a pas de modification du module des moments magnétiques présents, ni de leur orientation. Par contre en A, le remplacement de Fe+++ par Zn++ provoque une diminution du moment magnétique moyen de ce site, et donc une augmentation de NB. La validité de (3.72) dans ce domaine de x apparaît à la

figure 3.43.

Pour 0,25 < x < 0,5 la diminution du moment magnétique moyen en A affaiblit les couplages faisant intervenir ce site, en particulier le couplage A-B. Le couplage B-B, jusqu'ici complètement couvert par le couplage A-B, commence à se manifester certains ions Fe"' de B s'orientent antiparallèlement les uns par rapport aux autres. La diminution de NB qui en résulterait est plus ou moins contrecarrée par l'évolution de la polarisation en A. Si M++ possède un fort moment magnétique, NB croît encore, il décroît déjà dans le cas contraire.

Pour 0,5 < x < 0,75 le couplage B-B est en passe de couvrir le couplage A-13; dans tous les cas NB décroît quand x augmente.

Pour 0,75 < x < 1 , la tendance amorcée dans l'intervalle 0,5 <x < 0,75 s'accentue, finalement le couplage A-B disparaît complètement, le site A ne comportant plus de ions magnétiques. Le couplage B-B restant seul ZnOFe2 O3 devrait être antiferromagnétique, mais sans l'appoint d'une certaine quantité de couplage A-B, le couplage B-B apparaît comme insuffisant (à température ambiante) pour provoquer un alignement quelconque des moments magnétiques. Le matériau devient donc paramagnétique. Ce fait est confirmé par la diffraction neutronique.

Les résultats expérimentaux obtenus avec divers ferrites mélangés à ZnOFe2 O3 sont présentés à la figure 3.43. Ils sont en accord avec les mécanismes décrits ci-dessus. L'absence de points expérimentaux pour les plus hautes valeurs de x résulte du passage du ferrimagnétisme au paramagnétisme dont il vient d'être question.

Fig. 3.43 D'après [32].

3.6.5 Théorie du ferrimagnétisme

Neel [33] a développé pour le ferrimagnétisme une théorie phénoménologique semblable à celle présentée au paragraphe 3.5.4 concernant l'antiferromagnétisme. On en donne les grandes lignes ci-dessous.

Dans le cas général, le nombre d'interactions différentes, par la nature des ions magnétiques mis en cause aussi bien que par leurs positions relatives dans l'espace est assez élevé. Il dépend évidemment de la structure cristalline du ferrite étudié.

Pour simplifier, Neel considère le ferrite comme formé d'un seul type d'ions magnétiques,

répartis inégalement entre les sous-réseaux A et B. Il ne reste ainsi que trois types d'interactions : une interaction du type A-A, une interaction du type A-B, une interaction du type B-B. Bien que cette simplification apparaisse comme assez radicale, il faut remarquer que par le dosage des ions magnétiques entre les sous-réseaux A et B, la théorie permet de représenter globalement toute polarisation due aux sites A, respectivement B, pour résulter d'une situation réelle plus complexe.

Le voisinage d'un site A est différent de celui d'un site B, par conséquent le champ moléculaire HmA en A diffère du champ moléculaire HmB en B. Il en résulte que pour un même nombre d'ions magnétiques dans les deux sous-réseaux, les polarisations partielles provoquées par chaque sous-réseau sont différentes. Soient Ia, respectivement Ib, les polarisations résultant d'un nombre volumique N d'ions magnétiques dans le sous-réseau A, respectivement dans le sous-réseau B.

Soit maintenant N, le nombre volumique total d'ions magnétiques, une

fraction de ces ions occupant les sites A, la fraction complémentaire = 1 - occupant les sites B. La polarisation résultante vaut

I = Ia + v Ib = IA + IB

(3.73)

Dans cette expression IA et IB représentent la polarisation due au sous-réseau A, respectivement B, pour la répartition ( , ) considérée des ions magnétiques.

Ayant ramené le nombre d'interactions différentes à 3, comme dans l'antiferromagnétisme, le champ moléculaire en A et B est donné par des expressions de la forme de (3.54) et (3.55). Pour le ferrimagnétisme on écrira

HmA = wAB (α Ia - Ib)

(3.74)

HmB = wAB ( β Ib - Ia) (3.75)

(3.76)

(3.76)

Considérant les moments magnétiques en chaque site comme soumis au champ moléculaire du site et à un éventuel champ magnétique appliqué H, la polarisation produite par chaque sous-réseau se calcule par la théorie de Langevin pour le paramagnétisme ( 3.4.2).

En portant successivement (3.74) et (3.75) dans (3.28) il vient, si H est parallèle à Ib

(3.77)

(3.77)

(3.78)

(3.78)

La résolution de ce système d'équations est simple au-dessus de la température de Curie, la fonction de Langevin pouvant être remplacée par le premier terme de son développement limité (3.30). Au terme d'un calcul fastidieux on obtient :

(3.79)

(3.79)

C est la constante de Curie (3.64), χo, σ et Θ sont des constantes dépendant de C, des abondances relatives λ, ν et des coefficients d'interaction wAB, α, β

L'expression (3.79) est l'équation d'une hyperbole, dont l'arc ayant un sens physique est représenté à la figure 3.44. Pour T assez grand, cette hyperbole se confond avec ses asymptotes, le dernier terme de (3.79) tendant vers zéro. Alors

(3.80)

(3.80)

Fig. 3.44 θ = température de Curie.

C'est la loi de Curie-Weiss déjà rencontrée pour le ferromagnétisme au-dessus de la température de Curie. Comme dans les matériaux antiferromagnétiques, la température asymptotique θa est négative.

En dessous de la température de Curie, chaque sous-réseau présente une polarisation spontanée. La polarisation à l'échelle macroscopique est encore donnée par (3.73). Pour connaître Ia et Ib il faut résoudre le système des équations (3.77) et (3.78). La procédure utilisée dans le cas du ferromagnétisme (fig. 3.19) n'est plus applicable car ces deux équations sont couplées. En effet, la liaison de superéchange prépondérante étant celle qui lie le sous-réseau A au sous-réseau B, la polarisation due aux sites A dépend essentiellement de celle créée par les sites B et vice-versa.

3.6.6 Polarisation en fonction de la température

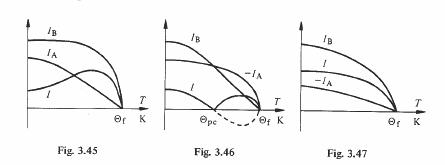

La résolution du système formé des équations (3.77) et (3.78) montre [33] que la variation de la polarisation en fonction de la température peut prendre trois allures différentes,

représentées aux figures 3.45 à 3.47.

Les sous-réseaux A et B ont toujours même température de Curie, car dès qu'un sous-réseau n'a plus de polarisation spontanée, il ne peut plus aligner les moments magnétiques de l'autre.

A la figure 3.45 IB varie peu, sauf au voisinage de θ, alors que IA décroît régulièrement de 0K à θ. La valeur maximum de la polarisation spontanée se trouve déplacée, de 0K à environ 0.5 θ par exemple dans le cas des ferrites complexes du type NiOFe2-x Alx O3 avec x~0.63.

A la figure 3.46 c'est IB qui décroît régulièrement, IA variant principalement au voisinage de θ. Il en

résulte que IA et I>B se coupent à une température appelée point de compensation θpc. A cette température, le ferrite est antiferromagnétique. Au-dessus de θpc et jusqu'à la température de

Curie, la polarisation du sous-réseau A l'emporte sur celle du sous-réseau B. Au-dessous de θpc, c'est le contraire, mais dans les deux cas la polarisation spontanée résultante s'aligne sur un champ appliqué H. (fig. 3.46, trait plein). Par contre, en l'absence de H, si l'échantillon présente une

polarisation rémanente l'on observe au passage de θpc. un changement de sens de cette polarisation (fig. 3.46, trait interrompu). Le ferrite Li0.5 Fe Cr1.5 O4 par exemple, présente un point de compensation à 0,65 θf environ.

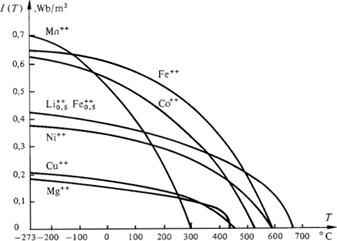

La variation de la polarisation décrite par la figure 3.47 est la plus fréquente. On la rencontre en particulier dans tous les ferrites à structure spinelle, simples ou mixtes avec Zn (fig. 3.48).

Fig. 3.48 Polarisation à saturation en fonction de la température, pour quelques ferrites simples M++OFe203 à structure spinelle. D'après [34].

3.6.7 Autres composés ferrimagnétiques

Il existe plusieurs familles de composés ferrimagnétiques ne possédant pas une structure spinelle. On se bornera à mentionner les plus importantes. La liaison de superéchange est toujours à la base du mécanisme de polarisation de ces ferrites, mais les structures cristallines sont plus complexes, de même que les formules chimiques. Il existe parfois trois sous-réseaux formés de sites magnétiques particuliers, comme dans les ferrites à structure de grenat répondant à la formule

3 M2 O3 2 Fe2 O3 3 Fe2 O3 (3.81)

La cellule unitaire complète comprend quatre molécule (3.81), c'est-à-dire 160 atomes. M est un métal choisi dans la série des terres rares ou l'yttrium. Dans ce cas, le ferrite

est connu sous le nom de YIG (Yttrium Iron Garnet). Tous les ions métalliques sont trivalents. La plupart de ces ferrites possèdent un point de compensation. Leur intérêt [35, 36, 37] réside essentiellement dans une haute résistivité électrique et des pertes magnétiques très faibles en haute fréquence, sauf à l'endroit d'un maximum accusé (pic de résonance) situé dans le domaine des hyperfréquences. Ce pic est particulièrement étroit dans le YIG, ce qui en fait un matériau de choix pour la fabrication de divers composants.

Parmi les ferrites à structure hexagonale, seuls les ferrites de barium et de strontium correspondant à la formule M Fe12 O19 où

M = Ba ou Sr (3.82)

présentent un intérêt technique. M est divalent et Fe trivalent. La cellule unitaire correspond à deux molécules (3.82) et comprend donc 64 atomes. Sa forme est très allongée, ce qui explique la forte anisotropie magnétique de ce type de ferrites. On les utilise principalement pour la fabrication d'aimant permanent [38].